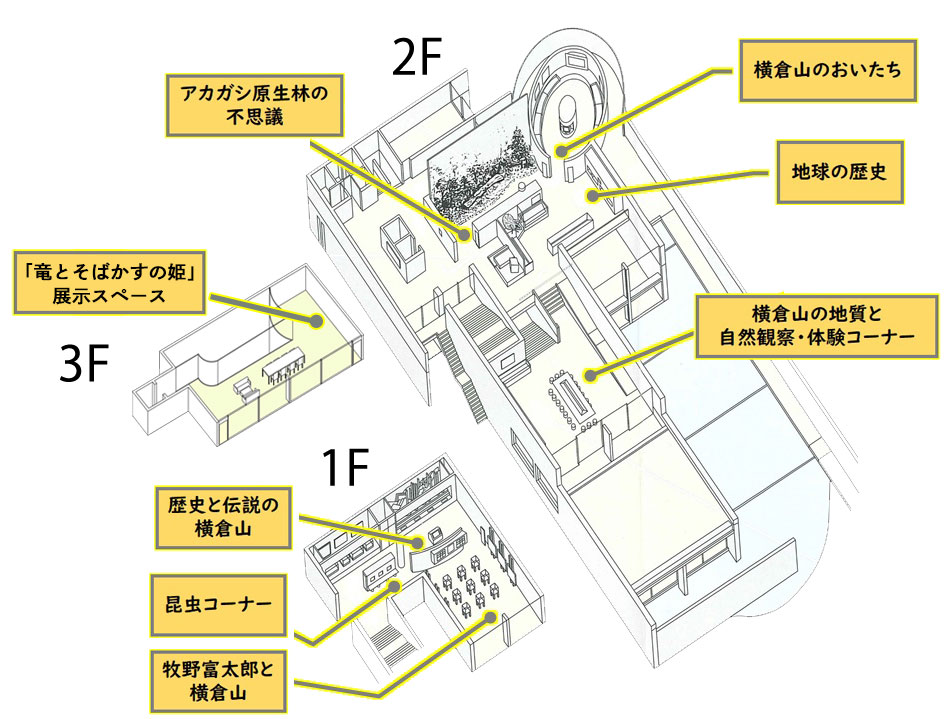

アカガシ原生林の不思議

横倉山の尾根に広がるアカガシの原生林。

その中で繰り返される自然界のサイクル、感動的な生命のドラマや、この森ならではの珍しい植物や動物の生態系をジオラマで見るコーナー。

横倉山のおいたち

今から約4億2~3千年前、南半球にあったゴンドワナ大陸が分裂し、その一部が長い年月をかけて、今の横倉山の位置まで移動してきました。

その当時のサンゴ礁の海に棲んでいた生き物たちの化石や、当時の海底の様子を見ることができます。

横倉山のある越知町の市街地は、数万年前の仁淀川の河原だった…。

化石や岩石を調べることで、大地の動き、山がいつできたか、日本列島はどのようにしてできたのか、などがわかります。

地球の歴史

誕生から46億年。海、山ができ、最初の生命が、そして人類が生まれた。

地球の生命の進化のドラマを、生き物の化石や岩石、イン石などを通じて知るコーナーです。

横倉山の地質と自然観察・体験コーナー

越知町には、横倉山以外にも地質学的に特徴のある場所がたくさんあります。

その様子を見てください。

また、本物の化石やイン石にさわって、その特徴を体験してください。

歴史と伝説の横倉山

壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇。実は四国の山伝いに落ち延びて、横倉山に住んでいたという伝説や、江戸時代の越知町の様子などを、人形や映像、模型などで紹介します。

牧野富太郎と横倉山

横倉山には、アカガシの原生林や、世界的にも珍しい植物など、数多くの植物が自生しています。

この山に魅せられ熱心に研究を続けたのが世界的な植物学者・牧野富太郎博士。博士の発見、命名した植物やフィールドワークの様子を見てください。

昆虫コーナー

展示している標本は、故・大津 修氏(高知市横浜新町)が高知県内外で長年にわたり採集したものです。氏の没後、ご遺族の御好意により当館に寄贈され、”森の宝石”と呼ばれるシジミチョウ科のミドリシジミ属などを含む約150種1200頭の標本が、所蔵されています。なお、標本の整理・展示にあたっては、氏と同じ高知昆虫研究会会員である海地節雄氏(香美市土佐山田町)の御協力・ご指導を仰ぎ、氏の提供に寄る標本もあわせて展示しています。

「竜とそばかすの姫」展示スペース

令和3年7月~全国公開されたアニメ映画「竜とそばかすの姫」

主人公すずの住む集落の舞台のモデルとして浅尾沈下橋周辺が選ばれました。映画の中では沈下橋から望む鎌井田集落の風景がそのまま描かれています。

映画に登場した「竜」のモニュメント(フィギュアメーカー海洋堂制作)の展示や、舞台のモデルに選ばれた浅尾沈下橋をはじめとする仁淀川エリアをパネルで紹介しています。その他にも「竜とそばかすの姫」の映画を感じることができる世界が広がっています。

越知町ホームページ(竜とそばかすの姫特設ページ)

https://www.town.ochi.kochi.jp/kankou/350